从《房间里的大象》到王小波:沉默是金吗

沉默是金吗?当被问到这个问题时,我首先想到了《大明王朝 1566》里的一句台词:“任何一句话,你不说出来便是那句话的主人,你说了出来,便是那句话的奴隶。”这精准地道出了老祖宗智慧中一种关乎分寸、审慎的处世哲学。

在我从小接触的文化语境中,从不缺少类似的表述。无论是“谨言慎行”,“祸从口出”,“言多必失”这类习语,还是《论语》中记述的“多闻阙疑,慎言其余,则寡尤”,无不在告诉我们,沉默是金。

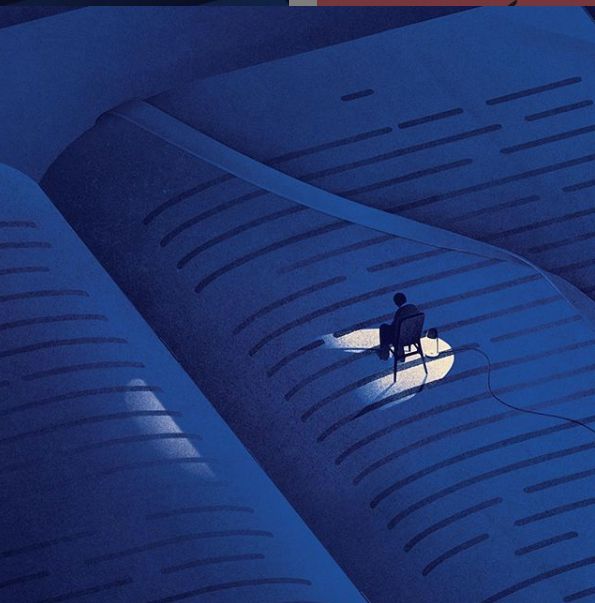

但在《房间里的大象》这本书中,作者泽鲁巴维尔告诉我们,某些时刻的沉默不仅不是金子,反而是一头我们都看得见,却假装看不见的、正在不断膨胀的“大象”。

恐惧的沉默

最典型的沉默,源于恐惧。泽鲁巴维尔在本书中提到“打破沉默实际所侵犯的,不只是某些个体的个人舒适感,而是一个整体性的神圣的社会禁忌,故而激发了一种被强化的恐惧感”。

就像在《皇帝的新衣》中,每个人都清楚所谓的华服并不存在,却都因为害怕被贴上“愚蠢”或“不称职”的标签,而选择了沉默。这或许是我们对于“集体沉默”的最早启蒙。

而在《1984》中,这种沉默被推向了极致。无处不在的电幕和思想警察,让人们不仅不敢说,甚至努力让自己不去想。在“老大哥”的注视下,任何异见都会招致“蒸发”。

除了这种来自外部高压的沉默,更令人心惊的是,即便没有“老大哥”的威胁,沉默也能自我繁殖。

从众的沉默

传播学里有一个著名的“沉默的螺旋”理论:当人们发现自己的观点是少数派时,往往会选择沉默。而沉默的人越多,另一方的声音就显得越强大,于是更多人选择沉默,从而形成一个负循环,直至只剩下一种声音。这种沉默,源于个体在群体中的自我消解,是一种从众的沉默。

为什么个⼈在群体中会变得如此盲从?法国学者勒庞在《乌合之众》里给出了一种解释。他认为,当个体汇入群体,独立的理性思考能力就会迅速消失,取而代之的是一种情绪化的、易受感染的集体心理。群体偏爱简单、夸张的口号,而不是复杂、审慎的思辨。

所以,“房间里的大象”之所以被无视,有时不仅因为恐惧,更是因为群体的“认知”被简化了。只要有一个权威或主流的声音不断宣称“这里没有大象”,狂热的集体情绪就会淹没所有微弱的质疑,迫使更多人加入沉默的行列。

反抗的沉默

那么,是否所有的沉默都是被裹挟的呢?王小波在《沉默的大多数》里给了我们另一种答案。他选择的“沉默”,是对话语场的主动疏离,是一种无声的抵抗。

“若批评不自由,则赞美无意义”,当被允许的表达只剩下赞美和复述时,沉默就是一个人保留思考能力的方式。这种沉默,不是妥协,而是一种清醒的反抗。

所以,沉默是金吗?在大多数情况下,当真理、正义这头“大象”被视而不见时,沉默便不是金,而可能成为我们思想的枷锁。也许这个世界需要的,不仅是清醒、勇敢的声音,更是那些敢于打破沉默、承担“局外人”宿命的孤独的勇气

你的答案是什么?你的生活中有哪些“房间里的大象”呢?